东南亚东、南、西三个方向上分别被菲律宾海板块、印度-澳大利亚板块俯冲,形成巨大的环形俯冲体系,而内部则是微陆块、岩浆岛弧和边缘海盆地组成的复杂集合体(图1)。东南亚既包括特提斯构造域的东南端部分,也包括了太平洋与欧亚板块汇聚的一部分,两者的叠加效应及多微陆块、多岛弧拼贴作用,使得厘清该区域动力学演化过程成为地球科学的难题之一。比如新特提斯洋俯冲如何终结?如何过渡至现今印度-澳大利亚板块俯冲?新特提斯洋和太平洋的俯冲带如何从相互独立,逐渐演化至现今衔接印度洋和太平洋的环形俯冲体系?印度陆块在晚中生代快速向北漂移,并与欧亚板块在~50Ma碰撞,而澳大利亚陆块为何在45Ma之前一直停留在南半球较高纬度地区?为认识上述问题,有必要对东南亚及澳大利亚陆块北端地区深部结构和动力学过程进行深入研究,以探讨东南亚环形俯冲体系形成机制。

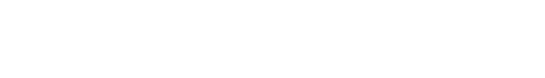

我所丁巍伟研究员团队和中国科学院地质与地球物理研究所朱日祥院士团队开展合作,基于最新获取的海陆联合长周期天然地震观测数据对东南亚地区进行了地震层析成像,获得了新特提斯洋东南段的深部结构特征(图2)。结果表明,以苏门答腊和爪哇的衔接处为界,西侧新特提斯洋俯冲板片和印度-澳大利亚俯冲板片已发生断离,前者已俯冲至下地幔,呈NWW向展布;后者主要集中在上地幔,展布方向与海沟大体一致;而在东侧,新特提斯洋和印度-澳大利亚俯冲板片仍为一体,新特提斯洋俯冲板片主要滞留在约1500km深处。

图2 东南亚下部俯冲板片三维示意图

在下地幔可见新特提斯洋俯冲残留板片. 在爪哇海沟一侧新特提斯洋残留板片俯冲角度较小,近似平坦,与上地幔印澳俯冲板片相接,在300~500km之间存在板片窗;在苏门答腊海沟一侧新特提斯洋残留板片俯冲角度较大,展布方向为近NWW-SEE走向,与上地幔印澳俯冲板片方向不一致,两者在爪哇和苏门答腊交接处发生断裂。颜色表明不同深度,红色线为地幔转换带410km和660km界面.。

上图:视角为鸟瞰图;下图:视角由NE看向SW方向.

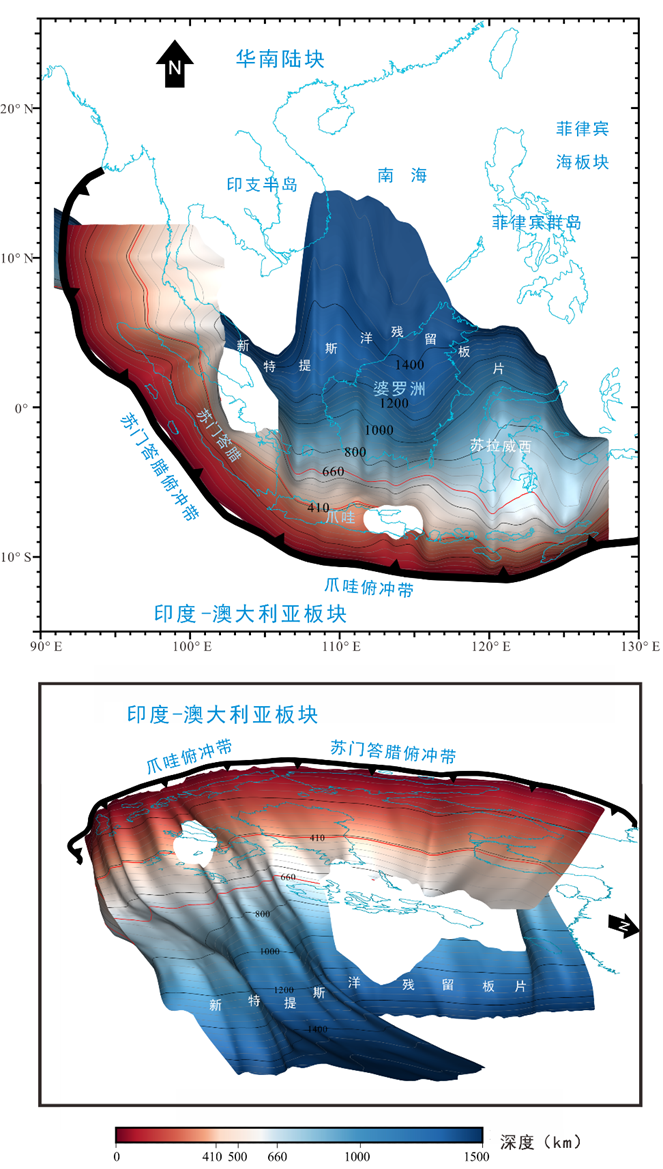

基于深部结构工作及周缘地质数据,团队对东南亚环形俯冲体系的动力过程进行重建。东南亚环形俯冲体系的形成和内部多个边缘海盆地的扩张,是南侧新特提斯洋、印度-澳大利亚板块和东侧太平洋板块和菲律宾海板块运动过程共同作用的结果(图3)。前者向北的持续俯冲不仅使得从冈瓦纳大陆裂离的微陆块向北漂移、拼贴,形成了巽他陆块,而且形成了苏门答腊-爪哇一线绵延上千公里的俯冲带。随着45Ma以来澳大利亚陆块向北的漂移,爪哇俯冲带东侧也发生逆时针旋转。而在东侧,菲律宾海板块持续NNW方向的漂移及在晚中新世以来与欧亚板块的碰撞,在菲律宾岛弧带两侧演化为对向俯冲的马尼拉海沟和菲律宾海沟,形成了现今东南亚环形俯冲体系东段弧形俯冲带。

图3 新特提斯洋东南段及西太平洋不同演化阶段板块重建图

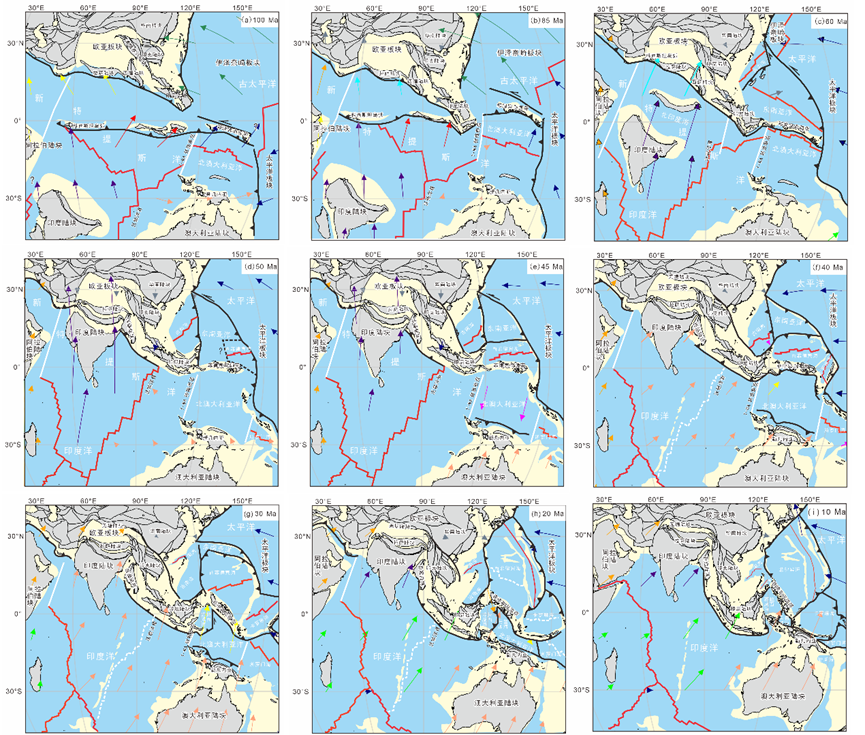

澳大利亚陆块长时间保持停滞的原因与北澳大利亚洋相关。后者自白垩纪以来的持续扩张阻碍了澳大利亚陆块的北漂。一直到55Ma左右北澳大利亚洋洋中脊到达海沟区,年轻的大洋岩石圈因较大的浮力发生卡顿,导致了约3~10百万年左右的俯冲停滞,进而导致洋盆开始向南俯冲至新几内亚微陆块之下,相背俯冲使得北澳大利亚洋发生快速消减,澳大利亚陆块由此在45Ma左右开始向北加速漂移。北澳大利亚洋复杂的扩张、相背俯冲和消亡过程得到岩石学以及动力学数值模拟的证实(图4)。

图4 北澳大利亚洋动力学过程数值模拟.

(a-c)北澳大利亚洋向东南亚的菲律宾岛弧带之下俯冲;

(d)当洋中脊开始俯冲后,向北俯冲会发生卡顿,俯冲板片发生断裂,积累的挤压应力使得洋盆在另一侧向澳大利亚陆块之下俯冲

研究成果在线发表于知名地学期刊中国科学-地球科学JGR: Solid Earth。研究受国家自然科学基金委(批准号:42025601,41890811,92155203)资助。