作为中国东部的大型边缘海,东海的基底一直被认为属于华夏地块的一部分,其上发育的陆架盆地与晚中生代以来古太平洋俯冲带后撤的弧后拉张作用相关。但华夏内部多个地块被认为是外来块体的拼贴,最外缘的东海陆架基底的归属也开始受到质疑。最新的深反射/折射地震速度反演获取的深部结构特征表明东海陆架基底与华夏地块具有强烈的不一致性,可能为外来块体,在白垩纪与欧亚大陆发生碰撞拼贴,两者之间存在中生代的缝合带,但一直缺乏直接的地质证据。。沉积物中碎屑锆石的U-Pb定年和Hf同位素分析是指示陆块物源变化和源区地壳演化的重要手段,可以通过物源分析判断两个相邻陆块是否同源,是否发生碰撞拼贴。

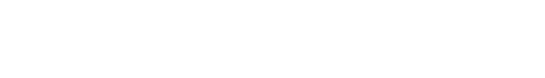

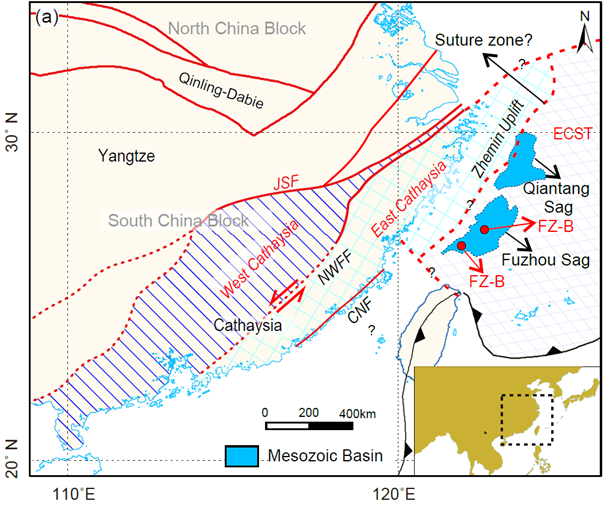

自然资源部海底科学重点实验室丁巍伟研究员与同济大学付晓伟博士,朱伟林教授等,以及澳大利亚悉尼大学Kelsie Dadd教授合作,通过对东海陆架盆地南部唯二的两口钻遇中生界的钻井进行中生代地层的连续取样(图1),首次开展了碎屑锆石U-Pb定年和Hf同位素分析,并与东、西华夏陆块的数据进行广泛的对比。结果表明,中生界基底中<150 Ma的锆石Hf同位素特征与东、西华夏基本一致;300-150 Ma的锆石与华夏地块明显不同(图2)。这表明东海陆架基底在150 Ma之前并非是华夏地块的一部分,两者分属不同的构造与沉积环境。而在150 Ma之后,东海陆架基底开始与华夏地块拼贴,开始受同一个沉积环境控制,由此沉积了大量华南地块的白垩纪锆石。在该时期的拼贴事件在华南大陆也有包括区域性不整合面、岩浆作用性质的转变等一系列响应。东海陆架基底在~1700-2600 Ma的锆石特征与东华夏一致,考虑到其在Columbia超大陆的广泛分布,并不能作为是否属同一地体的证据。

东海基底形成于~18亿年前,主要为太古宙物质的再循环,后保持了长期稳定,直到270Ma-150Ma出现俯冲相关的构造热事件,并伴随有新生地壳物质的加入。古太平洋板块可能在中生代早期就已经开始向东海地体之下俯冲,随着东海地体与华南的接近,两陆块间洋壳消亡,最终于~150 Ma东海地体与华南完成拼贴,形成了类似现今格局的华夏地块。

虽然东海地体的来源及规模有待进一步研究,但是东海地体是~150 Ma外来块体的认识,对分析华南中生代以来俯冲体系演变、揭示东海中生界盆地演化等都具有重要意义。

相关成果近期在线发表于国内知名综合性期刊Science Bulletin。本研究受国家自然科学基金(41890811,41702228和91858214)资助。

Fu, X.W., Ding, W.W.*, Dadd, K., Li, J.B., Zhu, W.L.*, Feng, K.L., Geng, J.H., Xu, X. 2022. An exotoic origin of the easter East China Sea basement before 150 Ma. Science Bulletin, https://doi.org/10.1016/j.scib.2022.08.029