作为地球汇聚边界的典型代表,西太平洋的伊豆-小笠原-马里亚纳(Izu-Bonin-Marina arc,以下简称IBM)俯冲带区由于强烈的岩石圈变形和岩浆活动、典型沟-弧-盆体系、俯冲板块后撤形成的弧后扩张东向跃迁使得该区成为研究“俯冲工厂”(Subduction Factory)和震源带的典型海区。九州-帕劳海脊(KPR)北至南海海槽俯冲带,南至帕劳群岛的北部,纵贯南北约2600 km。该脊曾经与现代IBM岛弧连为一体,在30 Ma左右的海底扩张形成四国和帕尔西维拉盆地之前一起组成了古IBM岛弧,是古太平洋板块向菲律宾海板块俯冲的产物。对其深部地壳结构特征不仅对认识KPR的构造属性、地壳演化和俯冲起始之后的岩浆活动具有重要作用,也为外大陆架划界和维护国家海洋权益提供重要的数据支持。

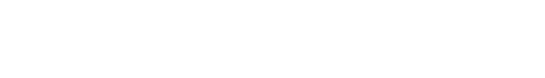

为揭示KPR南段的深部地壳结构特征,自然资源部海底科学重点实验室海底演化与动力过程团队的卫小冬副研究员(第一作者)、牛雄伟副研究员(第一作者)和丁巍伟研究员(通讯作者)等人,利用2020年初我国首次在KPR南段获得的沿脊和跨过KPR脊的主动源OBS数据(图1),开展层析成像研究,获取KPR下方精细的纵波速度结构,据此对KPR沿脊方向和垂直脊方向的深部地壳结构进行分析。

图1 九州-帕劳海脊地貌特征及OBS测线分布图

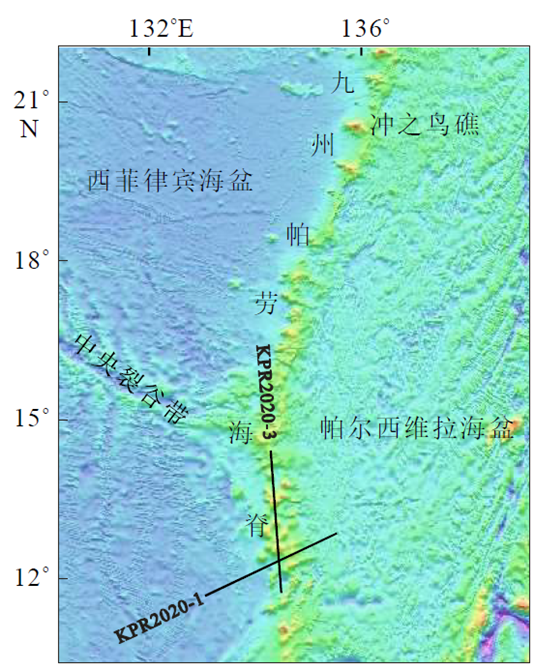

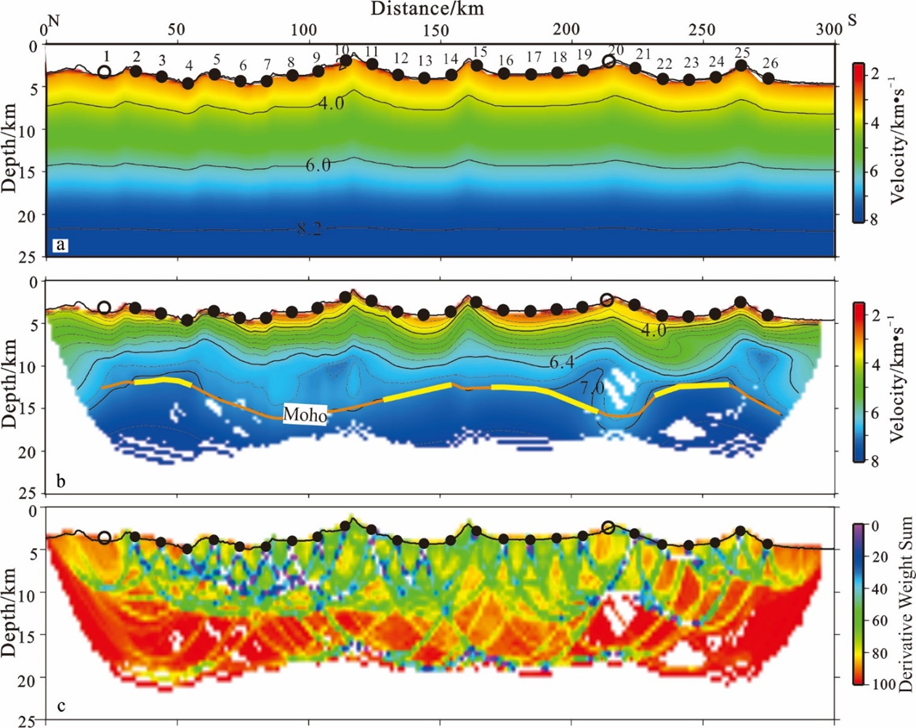

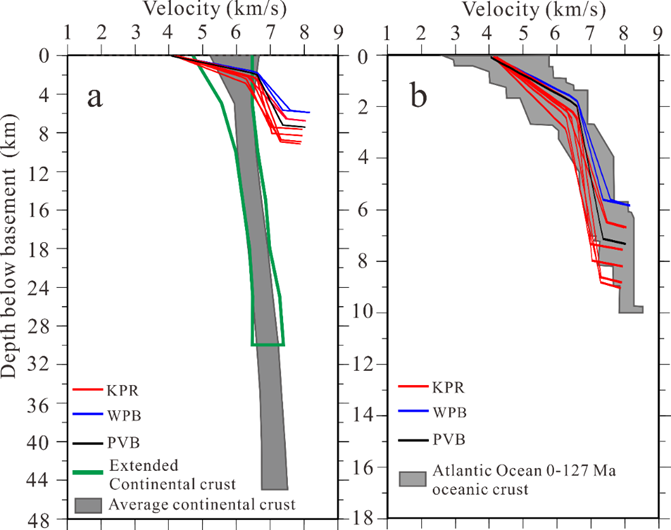

结果表明:KPR地壳结构沿脊变化明显,地壳厚度为6-12 km,速度为4.0-7.0km/s;海山之下的下地壳存在高、低速异常;上地幔存在低速异常(图2、3)。同典型洋壳相比,KPR的速度与典型洋壳速度相近,有相似的速度梯度(上地壳速度梯度大,约为1s-1;下地壳速度梯度小,<0.2 s-1),而地壳厚度比典型洋壳略大(图4)。而与成熟火山岛弧地壳(现代IBM岛弧)相比,KPR地壳厚度薄,缺少中地壳和下地壳高速层。以上分析表明KPR的地壳结构代表着从洋壳向岛弧地壳演化过程的中间阶段,更趋向于增厚的洋壳属性。结合沿KPR脊的岩石样品Ar36/Ar37定年,KPR的下地壳高速异常与俯冲起始阶段和后期弧后扩张初期(四国海盆和帕里西维拉海盆)的多期次岩浆活动有关;而低速异常与地壳的分异演化有关。

图2 (a)沿脊KPR2020-3测线初始速度模型;(b)沿脊测线最终速度结构。橙色实线代表莫霍面位置,其中黄色部分由PmP震相控制;

(c)沿脊测线的DWS图(网格大小:0.5 km×0.25 km)。

图4 一维速度曲线与大陆地壳和大西洋0-127 Ma大洋地壳结构对比图。

图3a中,粗绿色实线表示延伸大陆地壳,阴影带表示平均大陆地壳(Christensen and Mooney, 1995)。

在图3b中,阴影区代表大西洋0-127 Ma的海洋地壳 (White et al, 1992)。

引用:

1. Wei, X.D., Ding, W.W., Ruan, A.G., et al. 2022. Crustal structure and variation along the southern part of the Kyushu-Palau Ridge. Acta Oceanologica Sinica, doi: 10.1007/s13131-021-1978-8.

2. Niu, X.W., Tan, P.C., Ding, W.W., et al., 2022. Oceanic crustal structure and tectonic origin of the southern Kyushu-Palau Ridge in the Philippine Sea. Acta Oceanologica Sinica,https://doi.org/10.1007/s13131-021-1978-9.