近日,我所国重室近海动力与生态环境方向周锋研究员团队叶瑞杰助理研究员及合作者在国际学术期刊Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers上发表了题为“Effect of turbulent mixing on the formation of intermediate nepheloid layer over the northern continental slope of the Andaman sea”的研究成果。该论文是我所发起的“Joint Advanced Marine and Ecological Studies (JAMES)”研究计划的又一个高水平研究成果。JAMES研究计划自2019年开始至今在东印度洋开展了长期观测。论文基于JAMES研究计划获取的安达曼海北部陆坡现场观测数据,研究了小尺度湍流混合对安达曼海北部陆坡中间雾状层形成的影响。合作者包括国重室周锋研究员(通讯作者)、马晓助理研究员、刘诚刚副研究员、孟启承副研究员、田娣副研究员、郭若玉副研究员、李宏亮研究员、寿鹿正高级工程师、杜萍研究员以及缅甸达贡大学Soe Moe Lwin教授。

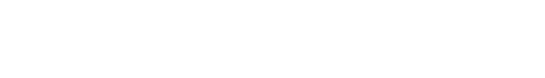

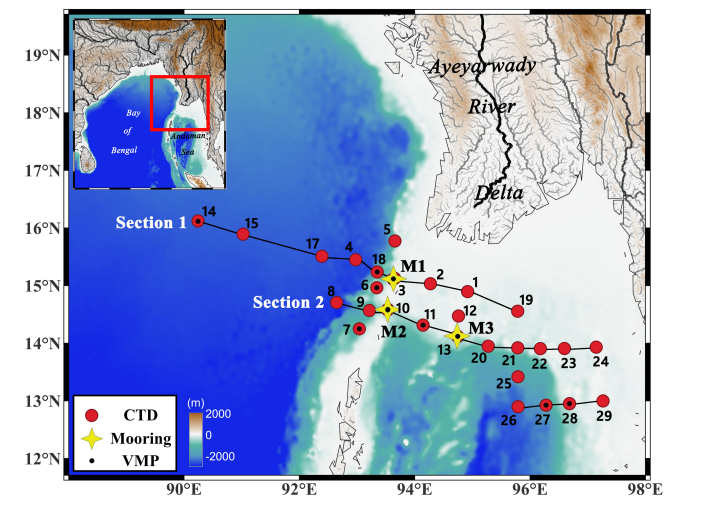

海洋中间雾状层是海洋中蕴含大量悬浮颗粒物的水层,是海洋倾斜陆坡边界区域颗粒物质(例如有机碳、生物营养物质等)实现跨陆坡输运的重要通道。安达曼海是位于东北印度洋的一个半封闭边缘海,受伊洛瓦底河常年入侵影响,安达曼海北部陆坡积累了大量的底部沉积物,以往研究指出该区域存在活跃的内潮和小尺度湍流混合过程,但有关小尺度湍流混合对该区域沉积物再分布以及跨陆架输运的影响尚不清晰。本研究基于JAMES研究计划在安达曼海北部陆坡的现场观测资料(图 1),展示了安达曼海北部陆坡中间雾状层存在的直接观测证据(图 2a),靠近伊洛瓦底河入河口的站位显示,该区域存在显著的底部雾状层,浊度值超过0.5 NTU,多个站位显示中间雾状层在该区域分布较为普遍。同时,混合现场观测揭示了该区域中间雾状层伴随着局地增强混合,混合扩散率最大能达到O(10-3 m2 s-1)(图 2g),潜标观测结果指出该区域活跃的内潮是导致局地混合增强的重要原因。

图 1. 安达曼海北部陆坡现场观测站位。

图 2. 安达曼海北部陆坡(a)浊度,(b)LADCP获取的纬向和经向流速,(c)密度,(d)层结,(e)流速剪切,(f)湍流耗散率和(g)湍流扩散率的垂向廓线。其中,站位号对应图 1中的站位。

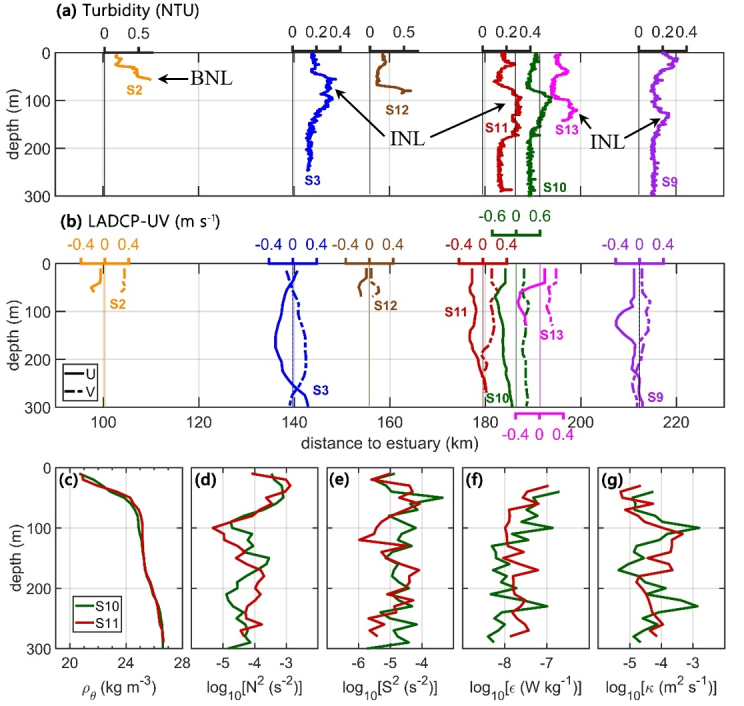

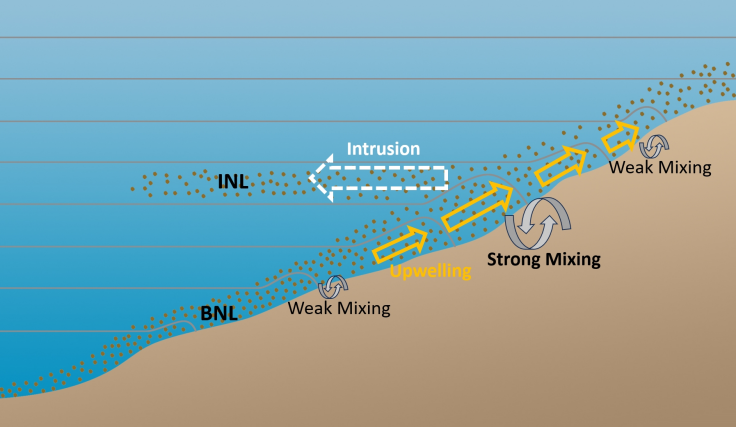

为了进一步探究小尺度湍流混合对海洋中间雾状层形成的影响,本研究基于现场观测结果对相关动力过程进行了数值模拟试验。数值模拟结果显示,海洋陆坡边界底部增强混合能够驱动陆坡边界区域水体产生跨密度面爬坡流动(图 3b),当陆坡边界底部增强混合在爬坡方向上局地增强时(图 3d),边界区域跨密度面爬坡流动将产生局地的辐聚辐散(图 3e),进而诱发陆坡边界区域与海洋内区之间的水体交换(图 3f),促进海洋中间雾状层的形成(图 4)。

图 3. 混合驱动边界-内区水体交换的数值模拟试验。其中,(a)和(d)为数值模拟试验的混合扩散率空间分布;(b)和(e)为混合驱动的爬坡流动;(c)和(f)为混合驱动水平流动。

图 4. 小尺度湍流混合对海洋陆坡中间雾状层形成的影响示意图。

该研究是国家重大专项-自然资源部“全球变化与海气相互作用二期”的重要研究成果之一。在该专项的支持下,海洋二所牵头发起了“孟加拉湾和赤道东印度洋联合海洋与生态研究计划”(Joint Advanced Marine and Ecological Studies,简称JAMES),合作单位包括国家海洋环境预报中心、国家海洋技术中心等国内业务与研发机构,以及来自斯里兰卡、缅甸和泰国等国家的大学或部委机构。本专项旨在研究赤道东印度洋和孟加拉湾海域的生态环境特征及其对季风、气候以及人类活动的响应规律,与海上丝路沿线国家共同落实一带一路愿景和海洋命运共同体建设。

论文引用:

Ye, R., Zhou, F., Ma, X., Liu, C., Meng, Q., Tian, D., et al. (2024). Effect of Turbulent Mixing on the Formation of Intermediate Nepheloid Layer over the Northern Continental Slope of the Andaman Sea.