参观主题摄影展

参观冰基沉积物捕获器漂流系统

海底地震仪体验点

微观世界广受欢迎

argo体验点

溶解氧实验

极地知识问答

签名旗帜

6月1日,我所举办了一场名为“极至蔚蓝”的世界海洋日科普活动,由自然资源部海底科学重点实验室牵头,全所各实验室和业务中心合力承办,近百位工作人员和研究生参与,为即将到来的世界海洋日奉献了一场精彩的科普盛宴。全省1000余名市民来所参观,数十万观众跟随直播镜头线上参与。

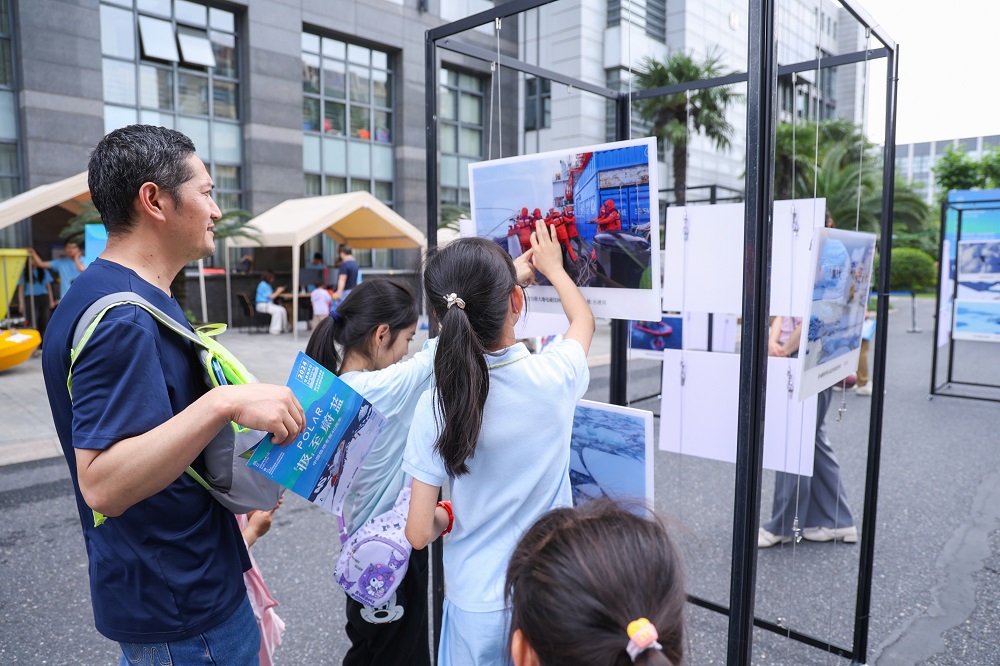

主题摄影展致敬中国极地考察40周年

今年是中国极地考察40周年。1984年,中国第一次南极南大洋科学考察起航,我所28位科学家奔赴南极,圆满完成了南大洋科学考察任务,见证了中国南极长城站的建立,在那里竖起了“中国杭州”的指示牌,并把长城站边的一个淡水湖命名为“西湖”。作为中国极地科考的主要发起者和参与者,40年间,我所共有320多人次参加了中国历次南北极科考,对极地的生物、化学、地质、生态等进行了积累与研究,获得了一批有代表性的成果,其中,有6人担任航次首席科学家,中国极地科考史上两位院士首席均出自我所。

因此,在今年的世界海洋日科普活动中我们特别设置了中国极地考察40周年主题摄影展,向前来参观的大小朋友们展示中国极地科考的历程和科学家们参与极地科考的真实生活。这些照片既有我所科考队员在1984年参加中国首次南极科考时的珍贵影像,也有40年间一代代二所人在地球的两极留下的工作印记和生活点滴,吸引着参观者驻足观看。

极地科考“神器”大集结

此次海洋日活动,我所专门准备了各种曾在极地科考中大展身手的科考设备进行科普讲解,围观的小朋友络绎不绝,争先恐后地通过观察、实验等方式了解它们的神奇奥秘。此次展示的冰基沉积物捕获器漂流系统由我所自主设计的,也是我国首套冰基沉积物捕获器系统。在北冰洋漂流采样期间,冰浮标还曾经遭到北极熊光顾,留下了“熊爪”破坏的证据。而在北冰洋布放到海底又被成功回收的海底地震仪则让孩子们体会到仪器是如何捕捉地震波的,看到自己的每一次跳动在电脑上显示出的波形。

同时展出的LANDER观测平台同样也是我所自主研发的设备,平台上安装有传感器,可以自动获取海底温度、盐度、海流等环境参数。这个平台在2023年中国第13次北极科学考察时布放于北冰洋海底,获取了北冰洋海底的数据和底栖生物、鱼类等的珍贵影像资料。

当然,活动现场还有很多吸引小朋友的打卡点位,其中微观世界是排队最久的项目,很多小朋友对显微镜里的世界非常好奇;另一个颇受围观的项目是溶解氧变色小实验。而由我所海岸带中心带来的“固碳魔法师”点位则科普介绍了潮间带植物红树林,通过互动让小朋友们了解红树林这个神奇的生态系统是如何固碳,如何成为鸟类和众多潮间带生物的家园。

极地知识学习不停步

每年,我所的海洋日科普活动都会为孩子们准备不同主题的科普报告,今年的报告则聚焦在极地科考上。海底科学实验室刘亚楠分享了《从南极洲到北冰洋》,以亲历者的视角缓缓展开了一幅幅极地的壮丽画卷。“我有幸踏足地球的两极,一次是在南极,那里是企鹅的王国,它们摇摆着身子在冰川间穿行;一次是在北极,目睹了鲸鱼在北冰洋的蔚蓝中优雅跃出水面。”刘亚楠不仅分享了极地的动人风光,还深入浅出地介绍了当地独特的生态系统,从冰藻到苔藓,从北极熊到企鹅,让孩子们也感受到了极地生命的顽强与奥秘。生态实验室张海峰的《南下、南下,何惧风狂浪大》则讲述了南极科考背后鲜为人知的故事。“在南极的冰天雪地中,我们面对的是零下几十度的低温和肆虐的暴风雪,但正是这样的环境,激发了我们探索未知的勇气与决心。”张老师的讲述,不仅仅是对科考经历的回顾,更让人感受到了科研工作者的执着与伟大。

今年新增的极地知识有奖问答是小朋友们最期待的环节,20道快问快答涵盖了中国极地科考历史、南北极科考站、科考船和南北极动植物与自然现象的各种知识,但小朋友们没有被难倒,一只只小手高高举起,他们能准确答出中国在南极建立的5个科考站的名称,知道南极企鹅有几种,北极熊的毛色是透明等等。在这个环节胜出的小朋友都得到了一张我所定制的极地明信片,他们郑重地在明信片上写下自己的姓名和地址,期待这张小小的明信片在盖上极地的纪念章后再回到他们手上。

活动现场还特别放置了一面蔚蓝色的旗帜,每一位参与者都可以签下自己的名字,今年7月,我所参加中国第14次北极科学考察的科学家会将旗帜带往北极,如同带着所有参与者的共同经历极地科考。活动结束时,旗帜上签满了名字,就像希望,铺满了中国极地考察的未来。