我所生态系统动力学重点实验室(MED)海洋生物地球化学研究团队以“Hypoxia triggered by expanding river plume on the East China Sea inner shelf during flood years”为题,在《Journal of Geophysical Research: Oceans》上发表了最新研究结果。该研究聚焦极端事件驱动的海洋生态灾害问题,系统分析了海洋二所2020年夏季长江口航次观测资料,刻画了长江洪水期间上层冲淡水藻华和底层缺氧的耦合,阐释了冲淡水对缺氧的影响机制,为开展近海缺氧预警监测工作提供了思路。论文第一作者为李德望副研究员,通讯作者为陈建芳研究员。

海水缺氧影响生物的繁殖、生长和迁移,导致生物多样性以及生态服务能力的下降,是近海最为严重的生态问题之一。全球变暖可能导致东亚地区洪水频率增加,洪水入海与河口外海水混合形成羽状流,进而影响近海生态系统。1993年密西西比河洪水显著增加了北墨西哥湾营养盐浓度、生物量和层化强度,导致了严重的缺氧事件。洪水带来的营养盐可增加东海陆架的生产力,但其带来的泥沙又可能降低内陆架海水的透明度,抑制藻类旺发,洪水是否能加剧长江口海域缺氧尚不清楚。

本研究开展了2020年8月连续两个航段观测,收集整理了缺氧相关的历史资料。航次结果表明2020年夏季洪水期长江口及邻近海域底层发生严重的缺氧事件(定义为溶解氧浓度<63μmol L−1),估算缺氧面积超过1万平方千米,溶解氧最低值仅为21 μmol L−1。第一航段期间冲淡水区域表层叶绿素a极高,硝酸盐和溶解氧无机碳在15到30的盐度范围内表现出强烈的消耗信号,二者都表明洪水期间冲淡水存在较强的浮游植物旺发现象。两个航段深层水的溶解无机碳和表观耗氧量存在显著的线性关系,但回归结果稍有差异。一方面有机质降解耗氧信号主导了二者的线性关系,另一方面,风事件导致的混合将表层的信号输入到深层,影响了第二个航段的回归关系。

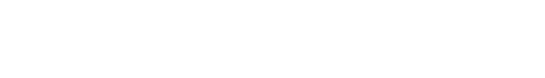

图1洪水和非洪水期间缺氧参数统计结果对比、高叶绿素的(>5 μg L−1)发生频率以及缺氧发生的频率

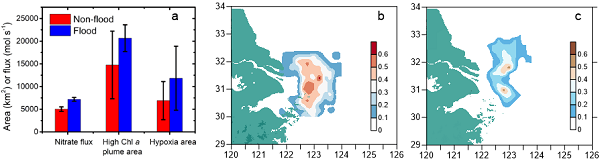

数据整合分析结果表明长江口底层缺氧区域基本位于表层高叶绿素区域范围内(图1),冲淡水可以通过调控上层高叶绿素a区域范围,影响底层缺氧的范围及严重程度。长江口洪水年份长江的硝酸盐通量约为非洪水年份的1.4倍,洪水期盐度和硝酸盐等值线相对非洪水期向外扩展(图2),表明高营养盐水体覆盖了更大面积。另一方面,洪水期和非洪水期浊度锋面并无显著向外延展,因此即使在内陆架,高生物量的区域也可能增大。综合分析结果也表明,洪水期间高叶绿素(>5 μg L−1)冲淡水的覆盖面积更大,缺氧面积也相应扩大。

总体而言,长江来水与外海水混合,形成了高营养盐的羽状水体,并在洪水期间扩展至更远的海域,而高浊度水体仍局限于内河口,因此洪水期间高营养盐、高叶绿素a的冲淡水覆盖了更大的面积,导致了严重的缺氧事件。

图2洪水和非洪水期间盐度(24)、硝酸盐(10μmol L−1)等值线及浊度锋面分布

本研究得到自然资源部全球变化与海气相互作用(二期)专项“长江口缺氧酸化预警监测”项目、海洋二所青年英才项目、海洋二所LORCE项目及国家自然科学基金等项目的资助。

论文引用:

Li, D. W., Chen J.F.*., Wang B., Jin H.Y, Shou L.,Lin H, Miao Y.Y., Sun Q.W.,Jiang Z.B., Meng Q.C., Zeng J.N.,Zhou F. (2024). Hypoxia triggered by expanding river plume on the East China Sea inner shelf during flood years.