地震环境噪音是地表持续受到自然现象和人类活动相关作用力所形成的环境场,海洋是其最主要的噪音来源。作为环境噪声场中能量最强的组成部分,地脉动被认为主要是由大气-海洋系统与固体地球之间的动力耦合机制激发的。因地脉动携带了气象和海洋学信息,其越来越多地被应用于全球气候变化分析、准实时海洋风暴定位以及海冰密集度监测等研究中。大量研究提出生成双频地脉动的相反传播的海洋波列主要由海洋大气低压系统(如热带气旋)激发,而认为单向风 (如季风) 可能无法提供足够的海洋条件激发双频地脉动。南海作为西太平洋最大的边缘海,在夏季西南风和冬季东北风的交替控制下,存在明显的季风转换现象。作为亚洲夏季风的重要组成部分和第一阶段,南海夏季风的到来预示着东亚地区雨季的来临,甚至可能通过大气遥相关对全球气候产生深远的影响。本研究通过联合应用南海海底地震仪阵列数据、陆地地震台站数据、以及大气与物理海洋观测数据对南海夏季风爆发是否激发双频地脉动展开研究。

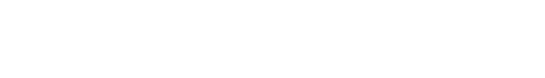

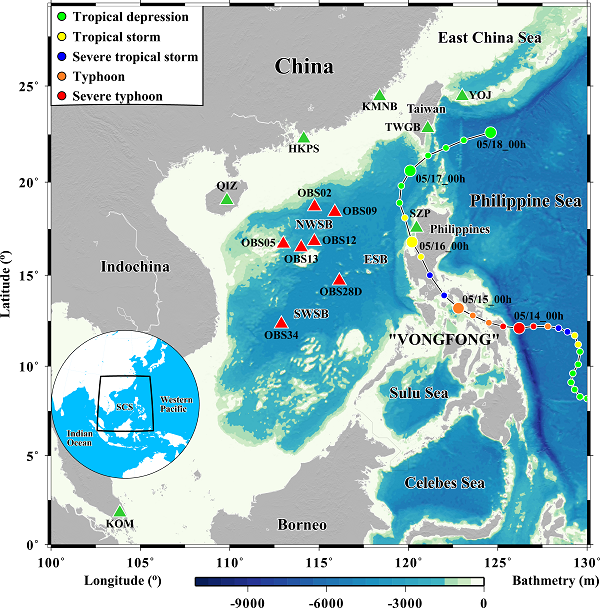

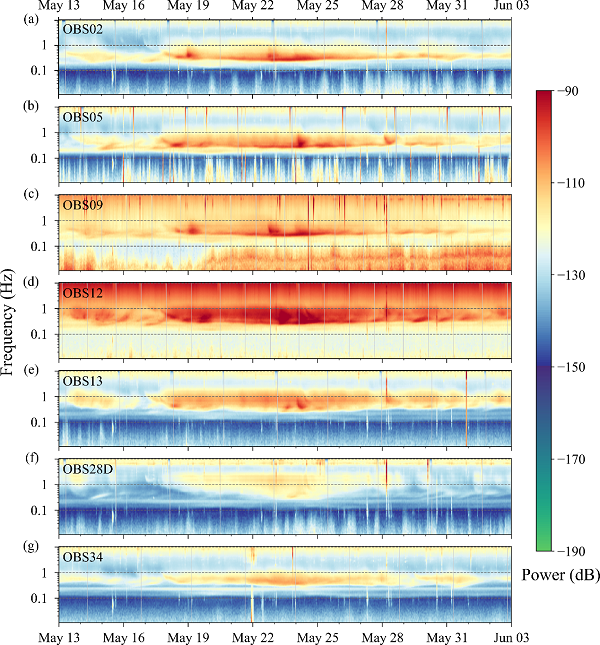

我所海底科学实验室“海底演化与动力过程”团队硕士研究生周玉龙(第一作者)与导师孔凡圣研究员(共同通讯)、李家彪院士(共同通讯)等与海洋二所卫星海洋环境动力学国家重点实验室张翰副研究员(共同通讯)、及中山大学和中国科学院海洋研究所的几位老师合作,利用2019年9月至2020年7月在南海部署的海底地震仪 (OBS) 阵列记录到的被动源地震数据 (图1) ,结合海洋气象学数据集,首次系统地研究了南海西南季风激发双频地脉动的可能机制。OBS数据的时频图 (图2) 显示,在5月18日至31日的非台风作用期间,短周期双频地脉动频带 (0.25−0.5 Hz) 内存在两个显著的功率峰值 (图3) 。结合频率偏振分析指示的噪声源区和海洋气象学数据分析结果,表明该强烈的短周期双频地脉动信号与2020年南海夏季风爆发 (5月23日) 之间存在因果联系。在基于气象学数据得出的南海夏季风爆发前,即5月17日至18日期间,风场从东北风转为西南风 (图4) ,驱使海浪向东北方向传播,并与先前东北风驱动的相反方向波列相互作用,激发出双频地脉动;当波浪从深水区域传播到浅水区域时,浅滩效应导致双频地脉动能量得到了进一步增强,这一现象对应于Peak 1 (图3) 。随着向西南方向传播的波列消散,双频地脉动减弱。在5月22日至26日期间,与季风相关的一气旋在台湾附近产生 (图4) ,该低压系统引发了向西南方向传播的海浪,这些海浪与西南季风驱动下的东北流向波浪相互作用,产生双频地脉动(Peak 2 in 图3)。本研究拓展了地脉动与大气-海洋-固体地球系统之间相互作用的关联性,在海底地震仪数据中发现了地震环境噪声中来自南海夏季风爆发的信号,强调了应用海底地震数据进行季风早期探测和监测的潜力。

研究成果已在线发表于国际权威期刊《Earth and Planetary Science Letters》。本研究得到了国家重点研发计划 (2023YFC2811203; 2023YFF0803401; 2023YFF0805300) ,浙江省自然科学基金 (LR24D060001) 和国家自然科学基金 (42076047; 42276064) 等联合资助。

图1.南海及其周边地区的地形高程图。海底地震仪和陆地宽频台站的位置分别由红色和绿色三角形标识。台风“Vongfong”的行进轨迹以6小时为增量的圆圈标注,不同颜色代表不同气象学强度类别。SCS:南海;SWSB:西南次海盆;NWSB:西北次海盆;ESB:东部次海盆;OBS:海底地震仪。

图2.2020年5月13日至6月3日期间所有海底地震仪 (OBS) 垂直分量的功率谱图。

图3. (a) 0.25−0.5 Hz频带范围内OBS (浅蓝线)双频地脉动频谱振幅随时间变化。黑线表示平均振幅,标有两个功率峰值。红线表示使用KMNB、SZP和TWGB站获得的功率谱图的平均振幅。南海夏季风爆发时间5月23号是根据气象数据确定。SCSSM:南海夏季风。

论文引用:

Zhou, Y, Kong, F.*, Zhang, H.*, Liu, Z., Niu, X. , Ruan, A., Lu, S., Fan, J., Tan, P., Wei, X., Ding, W., Li, J.*. (2024). Microseisms associated with the southwest summer monsoon recorded on the seafloor of South China Sea. Earth and Planetary Science Letters, 647, 119064.